〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1

概要

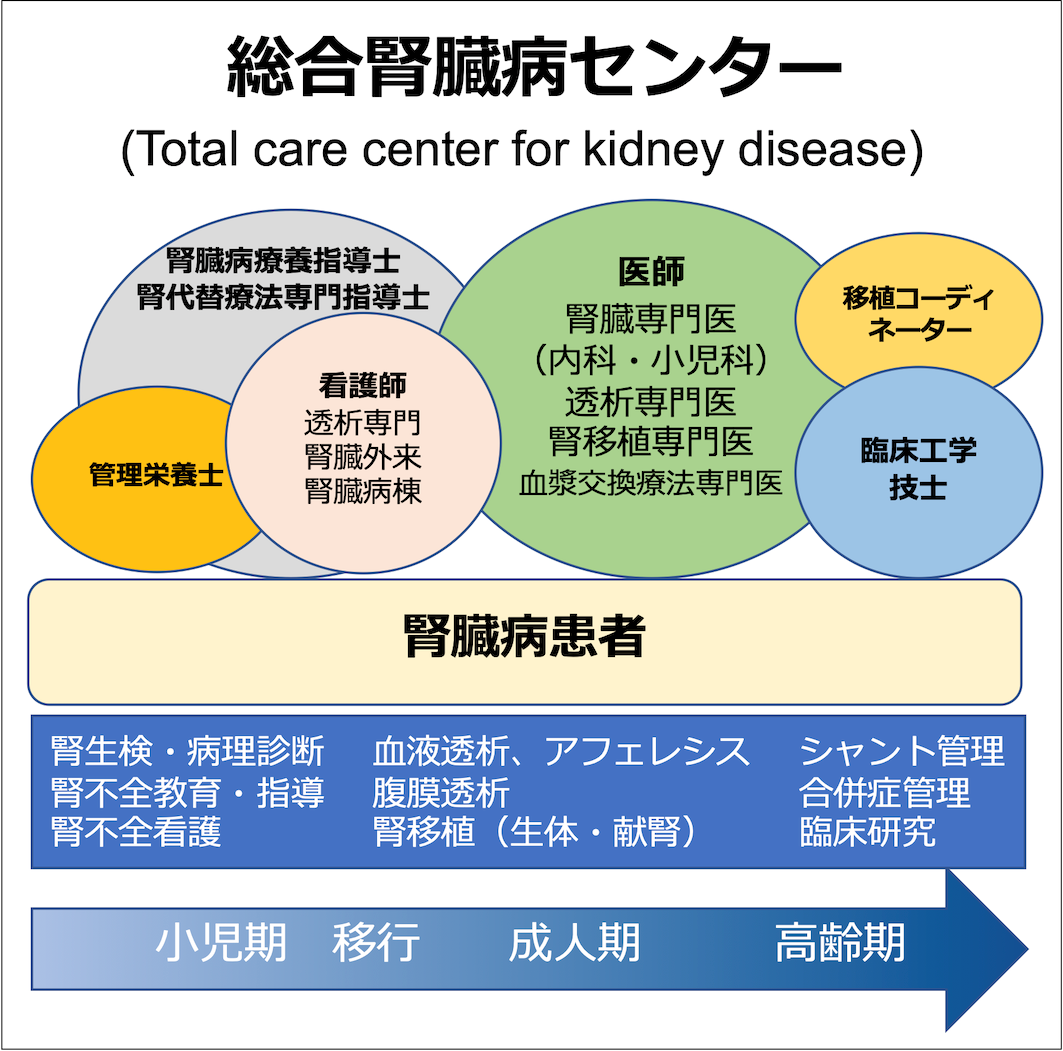

2002年に慢性腎臓病(CKD)という新たな概念が提唱され,腎臓病の重要性はより一層認識され,一般市民にも広まるようになりました。これまで当院では,腎臓・リウマチ膠原病内科が主体となり,外来・病棟・「腎センター」の職員が一体となり,腎臓病の診断,保存期腎不全の治療,教育・指導から,末期腎不全の血液浄化療法(血液透析,腹膜透析)を提供してきました。「腎センター」は開設当初から,単なる血液浄化療法センターでもなく,透析センターでもなく,総合的に腎臓病を診る場所であるという考えから名付けられました。

2012年4月に臓器移植外科寄附講座(打田和治教授)が設立され,2015年4月からは正式の腎移植外科講座(小林孝彰教授)に発展しました。腎疾患・移植免疫学寄附講座も開設し研究も開始しています。また,同時に小児腎臓専門医も加わり,小児から成人・高齢者まですべての年齢層の患者さんの腎臓病,腎不全医療のすべてを包括して診療するチーム医療が形成されました。

2016年7月から,「総合腎臓病センター」に名称を変更いたしました。腎臓専門医(内科,小児科),透析専門医,腎移植専門医,泌尿器科専門医,看護師,臨床工学技士,栄養士,移植コーディネーター,腎疾患・移植免疫学研究員の各分野のスペシャリストが集まり構成されています。腎臓病の早期発見・診断・治療から,腎不全進展の抑制,腎不全合併症の予防・治療,適切な腎代替療法の選択,質の高い腎移植医療を提供いたします。

センター長(部長):石本 卓嗣

副センター長:小林 孝彰

診療部門からのごあいさつ

部長

石本卓嗣

患者さんへ最善の腎臓病治療を提供する『総合腎臓病センター』へ

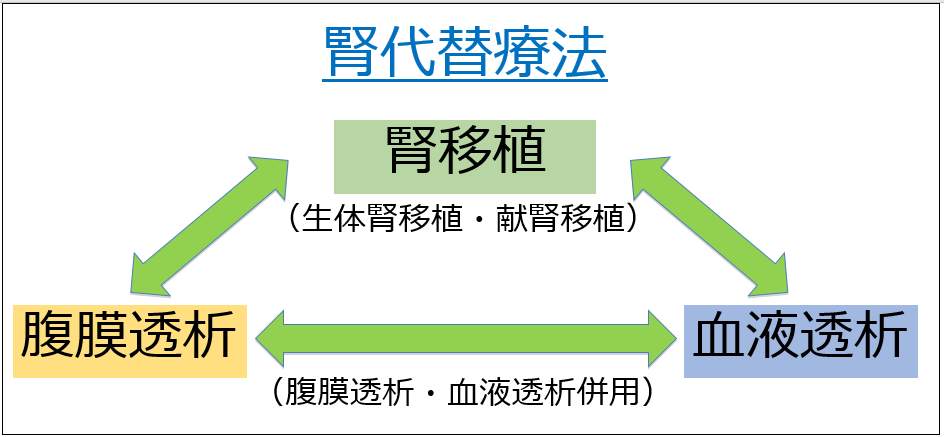

わが国で慢性透析療法を受けている患者総数は約34万人であり,これは国民約370名に1人に相当します。原因となる慢性腎臓病(CKD)はゆっくりと進行する全ての腎臓病を指します。わが国におけるCKD患者数は約1330万人(成人の8人に1人)と推計されており,まさに国民病ということができます。悪化すると腎機能の回復は困難で,放置したままにしておくとやがて末期腎不全となり,人工透析や腎移植が必要となります。そのため,早期に発見し,原因疾患を診断して適切な治療を行うことで腎臓病の進行を防ぐことが極めて重要です。万一,治療にもかかわらず腎不全が進行し腎代替療法(血液透析,腹膜透析,腎移植)が必要となった場合には,患者さんに適した最良の治療法を選択し,最善の治療を提供する,これらが我々の仕事です。

当院(愛知医科大学病院)の腎臓病センターは,これらすべてに対応することができる『総合病腎臓病センター』となっています。慢性腎炎,ネフローゼ症候群,糖尿病性腎臓病などの様々な慢性腎臓病を,早期診断・早期治療を行うことで進行を抑えるように努力しています。CKDの診療においては近隣のクリニックとの連携も進めており,医療の質と患者さんの利便性を高められるよう努めています。

日本の腎代替療法は,血液透析に頼り過ぎバランスのよい治療体系と決して言うことはできません。当センターの特徴は,腎臓内科医のみでなく,小児腎臓医,腎移植外科医を擁していることで,いかなる年齢層の患者さんにも上述の3つの治療法(血液透析,腹膜透析,腎移植)で対応できる体制となっています。腹膜透析,移植療法を有効に利用することで患者さんが幸せに生活を送ることができるようになることはしばしばあります。腹膜透析は,体に優しい治療法で残腎機能(ご自身の尿量)を長期に維持することができ,高齢者の方には適した腎代替療法と考えます。当院では,3つの治療法をセンターという同じ場所で提供できる特徴を有しています。

また,腎不全が進行してしまった際必要となってくるこれら腎代替療法の選択を,患者さんの病気の状態のみならず,ご自身のライフスタイル,考え方に合わせた適切な治療法を決めていただけるようにしております。時間をかけ3つの治療法につき説明させていただき,患者さんご自身,ご家族の方を交えて相談できるよう心がけております。

必要な際には,ぜひ相談していただければと思います。

さらに,当センターでは,難治性の膠原病・リウマチ性疾患や炎症性腸疾患などの病態に対して血漿交換・免疫吸着療法等も行っております。このように,単なる血液浄化センター・透析センターではなく,総合的に腎臓病を診る場所ということでこのような名称としております。

ご相談等あれば,遠慮なく腎臓・リウマチ膠原病外来を通じて声をかけてください。

主な対象疾患

末期腎不全

急性腎不全

血漿交換(PE(膜分離,遠心分離),DFPP,クリオフィルトレーション),免疫吸着療法の適応疾患

- 腎疾患・膠原病(SLE,抗リン脂質抗体症候群,ANCA関連血管炎,急速進行性糸球体腎炎,TTP(血栓性血小板減少性紫斑病),強皮症腎クリーゼなど)

- 神経筋疾患(重症筋無力症,Guillain-Barre症候群,CIDP,多発性硬化症,視神経脊髄炎,自己免疫性辺緑系脳炎など)

- 血液疾患(骨髄腫腎,マクログロブリン血症,クリオグロブリン血症など)

- 皮膚疾患(尋常性天疱瘡,類天疱瘡など)

- 腎移植(血液型不適合生体腎移植,DSA陽性移植,移植後拒絶反応)

白血球除去療法(LCAP,GCAP)の適応疾患

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎,Crohn病)

- 関節リウマチ

LDL吸着療法の適応疾患

- 家族性高コレステロール血症

- 巣状糸球体硬化症,ネフローゼ症候群

- 下肢末梢動脈疾患,コレステロール結晶塞栓症

β2ミクログロブリン吸着の適応疾患

- 透析アミロイドーシス

腹水濾過濃縮再静注法(CART)の適応疾患

- 肝硬変,癌性腹水など

専門外来

腹膜透析外来(木曜日:予約制)

腹膜透析(PD)とは,自分の体の中の「腹膜」を利用して透析を行う方法です。

患者さんはお腹の中にチューブ(カテーテル)を留置します。カテーテルを通じて透析液を注入し,一定時間おいてから排液することを1日4回程度行います。お腹に透析液が入っている間に,腹膜の血管を通じて過剰な水分や不要な老廃物が透析液側に移動していきます。1日24時間,連続してゆっくり行うため,患者さんの体に負担が少ない治療となります。

腹膜透析は在宅治療が基本となるので,通院は平均して月に1~2回程度となります。透析液の交換時間帯以外は自由に時間を使っていただけるため,通学・就労・家事・旅行なども可能で,患者さんの生活パターンに適した治療が行えます。

腹膜透析は基本的に患者さんがご自分で行っていただく治療です。透析の導入に際しては,患者さんおよびその周囲のご家族の状況をふまえ,安全に治療が可能かスタッフと相談して決めていきます。

透析手技の習得や自己管理,日常生活の注意点などの教育も充実しています。緊急事態となる腹膜炎の対応も,当直・待機の医師にて素早い対応が可能です。

腹膜はご自分の体の一部ですので,状態が次第に変化していきます。それにあわせて透析内容を変更する必要があり,定期的な腹膜機能検査を行っています。残存腎機能(尿量)や腹膜機能が低下し,腹膜透析だけでは透析が不足してきた場合には,血液透析(HD)を週1回併用する治療をお勧めしています。

外来診察は,患者さん1人ずつの病態やライフスタイルに合った治療を目標としており,1人あたり30分の,ゆったりした診察時間を設けています。医師・看護師・管理栄養士・フットケア外来などが適宜連携して腹膜透析生活のサポートを行っていきます。

旅行などで愛知県にお越しの方,他の疾患で当院へ入院される方の一時的な対応も適宜受け入れております。

詳細についてはお問い合わせください。

| 担当者 | 腹膜透析外来担当医 |

|---|---|

| 受診方法 | 初めての方は,事前の紹介状やお電話にてご予約ください。腎臓・リウマチ膠原病内科の外来を受診し,ご相談いただいてから受診されてもかまいません。 |

| 診療日時 | ※医師の担当日時(週・曜日)についてはこちらでご確認ください。 |

CKD教育外来(金曜日:予約制)

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)は,ステージG1~G5まであり,G5まで進行すると末期腎不全へ進展し,透析や腎移植が必要な状態に陥ります。腎不全の進行を少しでも遅らせるためには薬物治療だけでなく,患者さん自身が腎臓病の知識を身につけ,食事療法を実践し,腎保護療法を行うことが大切になります。

当院ではCKD教育入院(腎臓・リウマチ膠原病内科ページの「CKD教育入院」を参照)をお行っております。しかし,なかなか入院が難しい方や,CKD教育入院後も継続した教育・指導が必要な方のために,CKD教育外来を設置して,腎臓病専門医,腎臓病療養指導士,腎疾患専門病棟・外来の看護師,管理栄養士によって包括的な指導を行っています。

また,末期腎不全に至ると,腎代替療法として,血液透析,腹膜透析,腎移植のいずれかを選択することになります。この選択はなかなか簡単にはできるものではありません。医療者と患者さん・患者さんの家族の間で情報を共有して話し合いを重ねて選択を一緒に行っていくことが大切になります。このような,Shared Decision Making (SDM)とよばれる,CKD患者さんが納得のいく意思決定が行える過程を共有していきます。

ご希望の方は,外来担当医や看護師に是非相談して下さい。

| 担当者 | CKD教育外来担当医,看護師 |

|---|---|

| 受診方法 | 腎臓内科の外来をまず受診して担当医が予約します。 |

| 診療日時 | 金曜日 |

診療・治療実績

透析関係

| 内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 血液透析導入 | 58人 | 80人 | 57人 | 60人 | 73人 |

| 腹膜透析患者数 | 29人 | 39人 | 36人 | 35人 | 35人 |

| 腹膜透析新規導入 | 9人 | 7人 | 6人 | 4人 | 3人 |

腎移植

| 内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 生体腎移植 | 20人 | 18人 | 29人 | 24人 | 22人 |

| 献腎移植 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |

アフェレーシス

| 内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| アフェレーシス | 45人 | 58人 | 47人 | 93人 | 83人 |

| アフェレーシス | 192回 | 275回 | 261回 | 328回 | 374回 |

| 単純血漿交換 (膜分離法) | 8人 | 9人 | 6人 | 9人 | 11人 |

| 単純血漿交換 (遠心分離) | 3人 | 13人 | 6人 | 6人 | 3人 |

| 二重膜濾過血漿交換 (DFPP) | 26人 | 23人 | 13人 | 8人 | 12人 |

| 免疫吸着 | ‐人 | 7人 | 5人 | 4人 | 8人 |

| 顆粒球除去療法 (G-CAP) | ‐人 | 12人 | 14人 | 14人 | 15人 |

| 顆粒球除去療法 (G-CAP) | ‐回 | 89回 | 79回 | 91回 | 131回 |

腎移植

| 内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| シャント手術 | 63人 | 71人 | 88人 | 50人 | 92人 |

| PTA | 151件 | 138件 | 135件 | 180件 | 197件 |

設備等

- 病床

- 23床(血液透析対応:23床、多用途血液処理対応:1床、陰圧隔離室:2床)

- 透析用監視装置

- 23台(うち個人用:4台)

- 多用途血液処理用装置

- 以下の治療法に対応可能です。

- 単純血漿交換療法(膜分離法,遠心分離法)

- 二重膜濾過血漿交換療法

- 免疫吸着療法

- 顆粒球吸着療法(GCAP)

- 白血球除去療法(LCAP)

- LDL吸着療法

- 腹水濾過濃縮・再静注療法(CART)

- シャント診察用の超音波装置を備えています。

- 緊急時透析用カテーテル留置については,リアルタイムエコーガイド下で挿入することとしており,安全面に配慮しています。

- 重症フロアはデジタルスケール付電動ベッドを使用して体重を計測しています。(軽症フロアは車椅子対応の体重計を使用します)

診療内容

血液透析(HD)

当院に通院中で,やむを得ず尿毒症のなられた方の血液透析導入を円滑に且つ安全に施行する体制が整っています。また維持血液透析中の方の透析による合併症,検査,手術など他科にまたがる疾患の透析管理についても経験豊富のスタッフが対応します。

腹膜透析(CAPD)

腹膜透析とは,自分の腹膜を使用して透析を行う方法です。透析の導入に際してはSMAP法(スマップ法:透析開始前に,カテーテルを皮膚の下に一時埋め込み,退院して透析が必要になった段階で皮膚からカテーテルを出し開始する方法)を行っています。また透析手技の習得や自己管理,日常生活の注意などの教育も充実しています。また緊急腹膜炎の対応や腹膜機能検査を行い自分にもっとも適した処方も可能です。定期的に看護師,医師,メーカーを交えた情報交換患者会を開催しています。

腎移植外来(RTx)

臓器移植外科と共に,生体腎移植希望の方を対象に,腎移植についての情報提供,手術前の検査を行います。移植レシピエント・コーディネーター担当の看護師もいます。詳細は, 腎移植外科のページをご覧ください。

シャントトラブルへの対応(随時)

血液透析に不可欠なシャントの合併症トラブル対応も行っています。特に難治性のシャント閉塞場合は当院血管外科との協力体制も整っています。またシャント狭窄については,カテーテルを使用したPTA(経皮的血管拡張術)を施行しています。

施設フォト

総合腎臓病センターの入口

総合腎臓病センター

外来診察室前の待合

キーワード

血液透析療法,腹膜透析療法,血漿交換療法,生体腎移植

関連リンク

連絡先

- TEL

- 外線 : 0561-62-3311(代表)

- 内線 : 37300 48外来(9:00 - 17:15)

- 内線 : 37300 40総合腎臓病センター(9:00 - 17:15)