〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1

概要

造血細胞移植は、抗がん剤や放射線治療のあとに、血液をつくるもととなる造血幹細胞(骨髄、末梢血幹細胞、臍帯血)を移植する治療法です。この治療には、ご自身の幹細胞を使う「自家移植」と、他の方から提供された幹細胞を用いる「同種移植」があります。自家移植は主に悪性リンパ腫や骨髄腫、アミロイドーシスに、同種移植は白血病、悪性リンパ腫、再生不良性貧血などに対して行われます。 愛知医科大学病院では、最新の高機能無菌病室(写真)を備え、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整えています。さらに、安全性と有効性を高めるために、複数の診療科が密接に連携し、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供しています。本センターは、高度な診療技術を活かし、最重症の血液疾患を抱えた患者さんに、移植治療の選択肢を届ける“日本の最後の砦”としての役割を担っています。

診療部門からのごあいさつ

部長 池亀和博

2025年4月より、前任の高見昭良教授から造血細胞移植センター長を引き継ぎました池亀和博と申します。私は長年、造血細胞移植、とりわけHLA不適合ドナーからの移植法の開発に携わってきました。後ほど詳しくご説明しますが、「移植しなければ助からない状況なのに、ドナーがいないため移植ができない」という苦悩を何とか打ち破りたい――この思いは、患者さんやご家族はもちろん、私たち移植医にとっても共通の願いです。当センターでは、血縁者間のHLA適合移植、ハプロ移植、フルアロ移植、夫婦間移植、骨髄バンク移植、臍帯血移植など、あらゆる移植方法を行っており、個々の患者さんに最も適した移植を提供できます。原病が寛解か非寛解かは問いません。むしろ、非寛解の方が「何としても」という気持ちが強くなります。3回目、4回目の移植であっても、患者さんが精神的・身体的に耐えられる限り、挑戦します。

ここで一つお伝えしたいことがあります。それは、移植という治療は、患者さんのご家族や周りの方(広く言えば、職場や社会の理解まで含まれます)の協力によって、治療成績自体が変わるということです。その協力の形はさまざまです。ドナーとして幹細胞を提供していただくことはもちろん、身の回りのサポートや、そばにいて精神的な支えになることも大切です。治療費を稼ぐことも、避けて通れない現実です。小さなお子さんやご高齢のご家族がいらっしゃる場合、その方々のお世話をする役割も必要です。それぞれの方には、ご家庭や職場の事情があることは重々承知していますが、白血病や悪性リンパ腫といった「強敵」を倒すには、ご家族と医療者が力を合わせ、同じ方向を向いて戦うことが欠かせません。私は日本で有数の移植経験を重ねてきたと自負していますが、その中で痛感しているのは、後で述べるような医学的な要素と同じくらい、あるいはそれ以上にご家族の協力体制が治療の結果を大きく左右するという事実です。

造血器腫瘍や再生不良性貧血など、血液の病気でお悩みの方は、まずはガイドラインに沿った標準治療を受けてください。もしそれでうまくいかない場合は、どうか諦めずに、私たちのところへお越しください。我々は最後の砦として、日本全国から患者さんを受け入れております。一緒に、最後まで戦い抜きましょう。

主な対象疾患

- 急性白血病(急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病)

- 骨髄増殖性疾患(慢性骨髄性白血病・本態性血小板血症・真性多血症・骨髄線維症)

- リンパ増殖性疾患(悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・慢性リンパ性白血病・成人T細胞白血病)

- アミロイドーシス

- 造血不全(骨髄異形成症候群・再生不良性貧血・発作性夜間血色素尿症)

診療・治療実績

造血細胞移植実績

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 総計(5年間) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自家移植 | 6件 | 9件 | 5件 | 3件 | 7件 | 30件 |

| 同種移植 | 12件 | 10件 | 8件 | 4件 | 15件 | 49件 |

| (同種骨髄液) | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 |

| (同種末梢血) | 8件 | 6件 | 5件 | 4件 | 11件 | 34件 |

| (臍帯血) | 4件 | 2件 | 2件 | 0件 | 3件 | 11件 |

| 総計 | 18件 | 19件 | 13件 | 7件 | 22件 | 79件 |

診療体制

愛知医科大学の造血細胞移植の診療は、造血細胞移植センターの初代センター長である高見昭良教授が率いる血液内科の体制の中で行われます。高見教授は移植医療はもちろん、血液内科全般に精通したオールラウンダーであり、医局員も広い知識と高い技術を兼ね備えています。そして何より、全員が強い熱意をもって日々の診療にあたっています。造血細胞移植は、まさにチーム医療の象徴ともいえる分野です。血液内科病棟のスタッフである看護師さんたちは、知識や経験が豊富であるだけでなく、患者さん一人ひとりに優しく寄り添う温かさを持っています。病棟薬剤師さん、リハビリを担当する理学療法士さんや作業療法士さん、輸血部や血液検査室、微生物検査室のスタッフなど、多くの専門家が連携し、移植医療をしっかりと支えています。そして、何より欠かせない存在が移植コーディネーターです。この人たちは、移植医と共に患者さんを全力でサポートするだけでなく、ドナー候補の方が納得して意思決定できるよう、常に客観的で公平な立場から支えてくれる心強いパートナーです。少し自画自賛のようになってしまいましたが、これは本当のことです。当科には他府県からも多くの患者さんが来られますが、安心して診療を受けていただける体制が整っています。

受診方法

当院で造血細胞移植をご希望の方は、まずは主治医の先生にご相談いただき、「愛知医科大学 造血細胞移植センター 池亀和博」宛の紹介状をご用意ください。その後、愛知医科大学の地域医療連携室にご連絡いただき、池亀のセカンドオピニオン枠での予約をお願いいたします。多くの場合、木曜日の11:30からの枠で対応しておりますが、お急ぎの場合は柔軟に調整いたしますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。また、受診の際には、患者さまご本人だけでなく、ご家族の方にもぜひ同席いただきたいと考えております。少しでも多くの方に現状や治療方針をご理解いただけるよう、どうぞ皆さまでお越しください。

移植件数

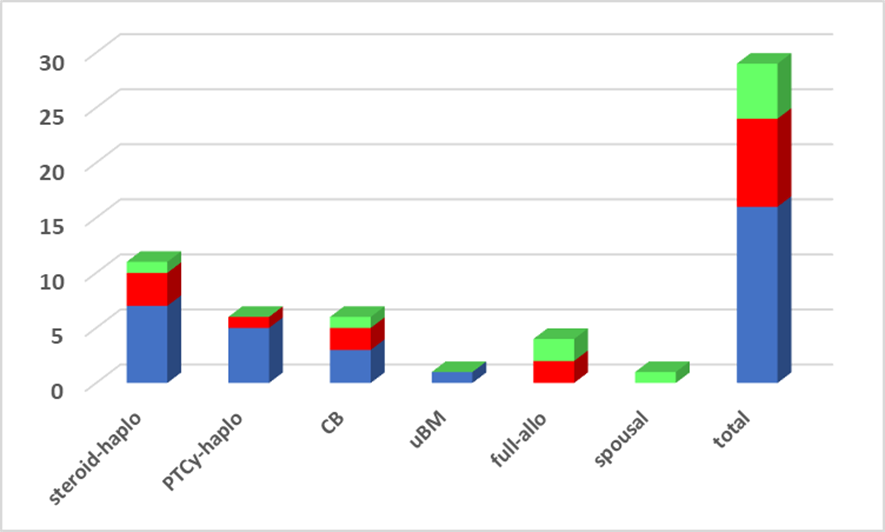

私は2024年5月に、愛知医科大学に赴任しました。2024年5月から2025年8月の間に行った同種移植件数は以下の通りです。移植の種類は次の ~解説編~ をご覧ください。具体的にはステロイドハプロの移植が11例、PTCyハプロの移植が6例、臍帯血移植が6例、骨髄バンクの移植が1例、フルアロ移植が4例、夫婦間移植が1例(合計29例)となっています。色を変えているのは、その移植が何回目移植として行われたかを示しています。青が初回移植、赤が2回目移植、緑が3回目移植を表しており、初回移植は16例、2回目移植は8例、3回目移植は5例となっています。

若手医師の方々へ

全国の若い医師の皆さんの中で、「日本の最後の砦となって、患者さんを支えたい」という志をお持ちの方は、ぜひお越しください。その際は愛知医科大学の血液内科に入局してください。私たちは標準治療では救いきれない患者さんに対し、その先の治療を追求しています。そのためには、まずガイドラインに基づく標準治療を正しく理解し、その限界を見極めることが欠かせません。そしてそのためには、移植だけでなく、血液内科学全般を幅広く学ぶ必要があります。愛知医科大学の血液内科は、その学びの場として最適です。雰囲気はとても良く、造血器腫瘍はもちろん、骨髄不全症、血液形態学、検査診断学、血小板・血栓止血、輸血学といった、血液学のあらゆる領域を体系的に習得することができます。だから血液内科の経験がなくても大丈夫です。むしろ、循環器内科や救急・ICUなどの全身管理の経験は、移植医療の現場で大いに生かされます。また、当科は手技の症例数が豊富で、実践を重ねることで自然と技術が身につく環境にあります。さらに、世界でここでしかできない「フルアロ移植」や「夫婦間移植」に携わることができ、そこから得られるデータはすべて新規性があります。したがって研究のチャンスも多く、論文執筆に取り組む機会は豊富にあるでしょう。免疫学に興味がある方、感染症に関心がある方、あるいは臨床腫瘍学を深めたい方も大歓迎です。私たちと一緒に、未来の血液内科医療を切り拓いていきましょう。

自家移植と同種移植

まず、造血細胞移植という言葉ですが、昔は骨髄移植しかありませんでしたが、現在は末梢血幹細胞移植や臍帯血移植も行われているため、これらをまとめて 造血細胞移植 と呼びます。造血幹細胞移植 という呼び方でも同じ意味です。造血細胞移植には「自家移植」と「同種移植」の2種類があります。自家移植とは、自分の造血幹細胞をあらかじめ採取・保存しておき、後で体内に戻す方法です。一方、同種移植は、自分以外のドナーから造血幹細胞をもらう方法で、ドナーは血縁者でも非血縁者でも、臍帯血でも構いません。自家移植と同種移植にはどちらも「移植」という名前がついていますが、治療の仕組みはまったく異なります。まず自家移植について説明します。白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫などの造血器腫瘍は、抗がん剤がよく効く病気です。皆さんは「3+7療法」や「CHOP」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これらはレジメンと呼ばれ、抗がん剤のセットメニューのようなものです。血液学を含む臨床腫瘍学では、新しい治療法が毎年のように考案されています。もし新しいセットメニューが従来の標準レジメンよりも良い結果を出せば、それが新しい標準治療として採用されます。「3+7療法」や「CHOP」は、例えるなら“豚の生姜焼き定食”のようなものです。いろいろ新しいメニューが出ても、結局これが一番よくできている、ということで定番として使われ続けています。ここで、抗がん剤がよく効くというなら、「抗がん剤の量を増やせばもっと効くのでは?」と思うかもしれません。しかし、実際には限界があります。量を増やしすぎると、体に深刻なダメージを与えてしまい、最悪の場合、命にかかわります。この「量の限界」のことを、医学用語で ドーズリミッティングファクター と呼びます。ほとんどの抗がん剤において、最初にぶつかるドーズリミッティングファクターは 骨髄抑制 です。骨髄抑制とは、血液の細胞が十分に作られなくなってしまう状態を指します。そこで、自分の造血幹細胞をあらかじめ採取して保存しておき、その後、十分な量の抗がん剤を投与した後に、保存しておいた造血幹細胞を戻せば、通常の限界以上の抗がん剤治療が可能になります。これが自家移植です。このため、自家移植は 超大量化学療法 とも呼ばれ、あくまで抗がん剤治療の延長と解釈されます。この時、採取した造血幹細胞の中に腫瘍細胞が混ざっていると意味がありません。そのため、自家移植は一般に白血病には不向きで、主に悪性リンパ腫や骨髄腫が対象となります。一方、同種移植の本質は異なります。次に述べるように、同種移植は 免疫療法 としての性質を持つのです。

ミニ移植とは

同種移植が 免疫療法 であることを、はっきり意識している医師は意外に少ないです。なぜなら、その仕組みが明らかになってきたのは、比較的最近のことだからです。昔は、同種移植も自家移植と同じ考え方で行われていました。考え方はこうです。

- 全身放射線と大量の抗がん剤で、体内の白血病細胞を全滅させる

- しかしそうすると、患者さんの骨髄(造血幹細胞)も全滅してしまう

- 白血病の場合、自分の骨髄の中に白血病細胞が混ざっている可能性がある

- だから他人の骨髄(造血幹細胞)を入れよう

この考え方が正しければ、移植の前処置である全身放射線や大量抗がん剤をさらに強くすれば、再発は減り、治療成績は良くなるはずです。実際、1980年代から1990年代にかけて、世界中の移植施設がこのコンセプトに基づいて、前処置を強化していきました。ところが、前処置を強化しても再発はあまり減らず、むしろ薬の量を増やした分だけ合併症が増え、標準的な前処置より成績が良くなるものは一つもありませんでした。同じ頃、同種移植の 免疫学的な側面 を示す情報が徐々に広まってきました。

例えば:

- 移植片対宿主病(GVHD、後述)が起きた症例は、起きなかった症例より再発が少ない

- 免疫的に遠いドナー(血縁者より非血縁者など)の方が、再発が起こりにくい

- HLAの不適合数が多いほど、再発が起こりにくい

- 移植後に再発した場合、ドナーのリンパ球を投与する(ドナーリンパ球輸注:DLI)と、腫瘍細胞が減る

これらの結果から、同種移植では免疫の力が治療の鍵を握っていることが明らかになり、治療原理の考え方に大きな転換、いわゆるパラダイムシフトが起こったのです。その結果、世界中で方針が大きく変わり、移植の前処置をどんどん軽くするようになりました。驚くことに、前処置を軽くしても再発はさして増えず、むしろ合併症が減ったことで、以前は移植が難しかった高齢者や臓器機能が低い患者さんにも、移植治療が可能になりました。こうして、前処置を弱めて免疫学的効果に、より期待する移植方法を「ミニ移植」と呼びます。学術的には reduced-intensity conditioning (RIC) という言葉がよく使われます。ただし、移植直前に腫瘍が少ない方が治療の成功率は高くなる、ということも自明です。そのため、実際の診療では、移植医は患者さん一人ひとりの臓器への負担を考えながら、一方では腫瘍細胞をできるだけ減らせるように、ちょうどよい前処置の量を決めています。

同種移植の原理とハプロ移植について

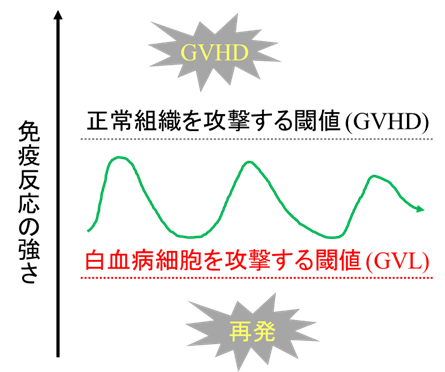

同種造血細胞移植(自分以外のドナーから細胞をもらう移植)の本質が、免疫療法であることは上述した通りです。具体的には、ドナーから移植された細胞、とくに免疫を司るTリンパ球は、患者さんの体内に入ると、白血病や悪性リンパ腫の腫瘍細胞を「自分ではないもの」と認識して攻撃します。これを移植片対白血病効果(graft-versus-leukemia:GVL)と呼びます。このGVL効果は、移植後も患者さんが生きている限り続きます。その持続的なパワーによって、抗がん剤では治しきれない造血器腫瘍を治せる可能性が生まれるのです。ただし、問題もあります。ドナーのリンパ球による免疫反応が行き過ぎると、患者さんの正常な組織まで「自分ではない」と認識し、攻撃してしまいます。これを移植片対宿主病(graft-versus-host disease:GVHD)といいます。つまり、移植治療では「腫瘍細胞はしっかり攻撃してほしいけれど、正常な細胞はできるだけ傷つけないでほしい」という、都合のいい理屈を期待した治療であるといえます。あとはその免疫反応の程度次第であり、GVL効果はしっかり働いてもらう必要がありますが、GVHDが強く出てしまうのは避けなければなりません。そして、程度次第というのであれば、「免疫反応の程度を決める因子は何か?」——この問いは、移植治療において非常に重要となります。世界中で多くの研究が行われ、さまざまな因子が明らかになってきましたが、その中でも圧倒的に重要なのがHLAといわれるものです。

HLAの一致と免疫反応

HLAが一致したドナーから移植を行うと、免疫反応は比較的穏やかです。一方、HLAが異なるドナーから移植を行うと、強い免疫反応が起こります。そのため、移植前には必ず患者とドナーのHLA検査を行います。

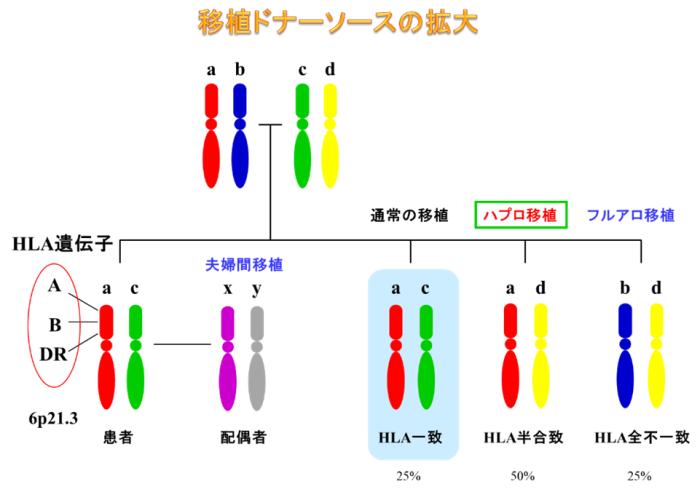

HLAの仕組み

HLAは「A・B・C・DRB1」という4つの遺伝子がひとつながりに位置しており、このひとつながりをHLAハプロタイプと呼びます。人は誰でも2本のHLAハプロタイプを持っていて、それぞれ父親と母親から1本ずつ受け継ぎます。そのため、同胞(兄弟姉妹)のHLAは以下の確率で一致します。

1/4の確率で2本とも一致

1/2の確率で1本だけ一致

1/4の確率で2本とも不一致

ドナーがいない場合

HLAが一致した兄弟姉妹がいない場合は、骨髄バンクや臍帯血バンクから、患者さんとHLAが一致するドナーを探します。こうした移植はGVHDのリスクが低く、安全性の高い、いわば 穏やかな移植 といえます。ただしその反面、腫瘍への攻撃力はやや弱く、低リスク・低リターンの移植となります。

安全第一の移植とリスクのある症例

初回の移植で、しかも第一寛解期の疾患に対しては、安全性を優先した穏やかな移植を選ぶべきです。しかし、非寛解期の白血病やリンパ腫、あるいは移植後に再発した腫瘍に対しては、HLA適合移植での生存率は20%程度と厳しい現実があります。1990年代後半、私が所属していた大阪大学のチームは、「HLAが1本だけ一致し、もう1本は異なるドナーから移植」を考案しました。これが現在、ハプロ移植と呼ばれる方法です。ハプロという言葉は、HLAハプロタイプから来ています (HLA haploidentical transplantation) 。同胞間では50%、親子間では100%がハプロドナーに該当するため、移植可能なドナーの範囲が大きく広がりました。骨髄バンク移植や臍帯血移植でも多少のHLA不一致は許容されますが、HLAが半分異なる場合には、これよりもずっと免疫反応が強くなります。この強い免疫反応をどう制御するかは、長年にわたり世界中で研究されてきました。近年では、「PTCyハプロ」と呼ばれる方法が開発され、ハプロ移植は急速に普及しました。この方法では反応性の高いドナーT細胞を移植直後に排除するため、GVHDのリスクを大きく下げることができます。ただしその分、GVLも弱まってしまうという課題があります。一方、私たちが一貫して行ってきた方法は、ステロイドを使ってドナーT細胞を排除せずにコントロールする方法で、「ステロイドハプロ」と呼ばれています。ステロイドを採用している医学的理由は、GVHDとGVLに関する、日本が誇る素晴らしい研究に拠っていますが、ここでは割愛します。この方法は、GVHDのリスクも高い一方で、強いGVLを得られる、いわば高リスク・高リターンの治療となります。

ハプロ移植からフルアロ移植、夫婦間移植について

ハプロ移植が広く行われるようになると、一定の確率でハプロ移植後に再発する患者さんが増えてきました。では、ハプロ移植をやったけど再発してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。私たちが30年前にハプロ移植を始めたとき、「移植をしたいけれど、ドナーがいない」という苦悩をなんとか打破したいと願った気持ちは、今も変わりません。そこで私は、「HLAが1本だけでなく、2本とも異なるドナー」、つまりHLAが完全に異なるドナーからの移植を考えました。この理論的な背景には「HLA-LOH」という再発メカニズムがありますが、ここでは割愛します。具体的なドナー候補としては、1/4の確率で2本ともHLAが異なる兄弟姉妹、叔父・叔母・甥・姪、いとこ、といった血縁者が挙げられます。このような移植を、私はフルアロ移植(fully allogeneicからとりました)と名付けました。HLAが完全に違っていても構わない、ということは、もはやHLAによるドナー選択の制約がなくなるということです。そうであれば、夫婦間での移植も理論上は可能なはずです。実際、腎臓移植などの臓器移植領域では、夫婦間移植は一般的に行われています。フルアロ移植や夫婦間移植は、高度な免疫制御を必要とするため、世界中で我々のチームしかできません。その分、これらの移植については前例がなく、まだわからない部分が多いのも事実です。そのため、これらの移植は「移植後再発や拒絶によって、他に生存可能な方法のない患者さん」を対象に、愛知医科大学倫理審査委員会の承認を得たプロトコルに基づき、臨床試験として慎重に行っています。

キーワード

白血病,骨髄異形成症候群,骨髄腫,アミロイドーシス,リンパ腫,再生不良性貧血

連絡先

愛知医科大学 造血細胞移植センター

〒 480-1195

愛知県長久手市岩作雁又1番地1

血液内科医局内

Tel: 0561-63-2086

Fax: 0561-63-3401

Email: kame@aichi-med-u.ac.jp

恐れ入りますが、病状に関する直接のご相談にはお答えできかねます。ご連絡をご希望の際は、まずは主治医の先生にお伝えいただけますと幸いです。